(五)__初見日本

今次過日本,只想於懷舊中發現新的認識,對於政治以外的日本人的認識。同時,亦從他們的行為及心態中反照中國的固有智慧怎樣在「他山」顯露恆久的光芒,好作我們自我反省的鏡照。

按樂文的安排,我們在東京見面,翌日前往長野和能登等地,四天後再回東京乘機回香港。所以,一先一後,我們在東京住兩晚,却不暢遊,為此,我們吃完晚飯即入住簡單的住舍,名為Dormy Inn,方便駁車往來機場。

按樂文的安排,我們在東京見面,翌日前往長野和能登等地,四天後再回東京乘機回香港。所以,一先一後,我們在東京住兩晚,却不暢遊,為此,我們吃完晚飯即入住簡單的住舍,名為Dormy Inn,方便駁車往來機場。房間很小,除一張床外,進入澡室和厠所亦要側身行走。但是,該住舍設有免費温泉浴堂,男女分隔應用。男者隨便出入,女者按密碼進出。浸完温泉,餐房提供一碗蕎麥麵,是免費的。最温馨貼身的是早餐,共56欵日式小食任客選用,然後有專車送往機場巴士站和東京火車站。

我想起1963年8月5日,我第一次訪問東京,因為公路塞車誤了囘程航班,必須停留一晚。當時導遊介紹入住一間我稱為「棺材箱」的住所,比起今天的Dormy Inn 簡陋多倍。記起住客共用洗手間後,回到一個編號的「床位」。服務員按一個電製,一張好似醫院殮房的箱床便彈出來。客人爬入其內,再按一個電製,它便蔵入牆內,只留下一「頭位」方便呼吸。

次日前赴羽田機場,仍然塞車得很。導遊怕我們緊張,隨便介紹日本當時的情況。她說,日本人經過原子彈的驚惶,一方面仇恨美國,同時又嚮往「美國夢」的物質生活理想。美國人恐怕日本人在冷戰中傾向共產主義思想,向他們宣傳物質生活和自動化生活的美好。所以,當時日本城居人家,只要有工作的,都追求擁有三個「生活聖寶」,包括雪櫃、洗衣機和電視。

當年的羽田機場十分擠迫,新興的國際化航空交通要求建新機場。但是,青年學生反對用皇家的大農田地興建成田機場,更恐怕新機場成為美軍基地,在冷戰中挑起新的戰爭。

為了解決社會問題,美國人促日本政府實行普及教育,大興工業,增加工資,與及開發旅遊事業。這些措施幫助日本迅速成為「亞洲四小龍」之一,進而晉升為世界第二大經濟體系。不止如此,日本政府雖然宣布不再舉戰,其軍費預算却是世界第八大的,而且續步加強防衛隊的國際活動。

今天,我們有責任認清日本,不但是於近70 年間的國際關係,它的權力運作和人口結構,而且是它的文化歷史及生活取向。我個人的零碎經驗雖然有限,却是立體的參考資料。

我第一次接見日本人是在廣東觀瀾墟我父親的家中,一連兩天半,由1943年8月10日上午開始。我當時是九歳的小孩,在戰爭中開始懂事了。應該認識,日軍當年佔據中國,可說是一種「蛇吞象」的形勢,意欲多過可能。因為他們人力不足。在我家鄉,最近的駐軍在布吉,約有100人。他們每隔一段時間便到近地墟鎮地方「掃蕩」,表示威力,同時也讓士兵添補營養,在人空的農莊捕捉雞鴨或豬隻,就地燒吃。

那一年,日軍兩次到觀瀾掃蕩,都在我家紥營。我父親對我有一個很不合理的決定,每次聽說日軍要來,都帶領全家逃去偏僻的老村「田背」躲避,却叫我陪伴一位八十歳的看門老伯留下「看門」。他的想法有兩個。一是日本軍人不殺害小孩和老人。二是有30間房的家園需人看守,以免閒人前來洗劫。多年以來,我想起當時的經驗,感謝父親給我親見日軍的機會,同時原諒他對我的嚴厲處理。他逝世時我沒有哭或感到悲傷,也許就是自然的心表。

領隊的軍曹留下他的名片,名為井上勇夫,他會說香港話,所以可以直接跟我交談。他亦喜歡我家的大量書畫和古董,每次都親切地欣賞。最後一次,他拿了一個白瓷小瓶,上面寫着藍花對聯:「事逢得意宜休息,富貴塲中易白頭。」他告訴我他很喜歡對聯的涵意,所以冒味拿了,囑我向父親道歉。

當時,日本人滿以為自己勝利了,要把亞洲建為「東亞共榮圈」。所以,軍曹教我多讀書,長大了可以為「共榮圈」做事。我們的接觸是這樣展開的。我家的祠堂門前平日掛着一副木雕的對聯,是太史公赖際熙所寫的。上聯是「啟蒙三樂」,下聯是「新安四書」,用我父親的別名「啟新」做聯頭。

那天我清早去祠堂上香,一眼便見那原來的對聯給新的紅紙對聯貼蓋了,書法渾圓工整,寫的是「天皇澤福,東亞共榮」。客家人最忌有人擺弄他們的祠堂,所以我看了即箭步上前把紅紙撕爛。還沒有時間轉身,兩個士兵即捉着我拉去見他們的軍曹了。他聽士兵幾里古魯地說了一遍,却令他們把我放下。他隨即展開笑臉對我說:「你這小朋友志氣大,將來一定給我們重用。」我理直氣壯地說他不應該污辱我的家祠。他答應了,並向我道歉。不過,他叫我把撕爛的對聯留給我父親看。那邊厢,看門的載福伯伯知道我闖了禍,立即快步前來把我拉入祠堂,囑我不要鬧事,一邉反復地說:「謝天謝地,謝列代祖宗保祐。」

也許真是祖宗蔭德,再過半年,美軍飛機到來,從低空抛下傳單,說明日本投降了,世戰結束。父親和全家都互相歡叫,當天殺雞燒豬慶祝。然而,世事莫測,失父親吃完酒飯後便病倒了。十天後就離世往生。

1958年8月2日,我在啟德機場踏上環球航空包機,啟程赴加拿大升學。當天風和日麗,送行的親朋很多,大家都祝我早日留學有成,回來服務香港教育。

我第一次坐飛機,選了一個窗口位,一路望着無限的天際,身下的浮雲,美景怡人。過了三小時,航機降落在沖繩美軍基地,教我第一次認識日本戰敗,連土地亦受外人應用。據說,沖繩人素來受日本人岐視,如今為美國人服務,日本人反而不受信任,真是世事輪流。

我第一次坐飛機,選了一個窗口位,一路望着無限的天際,身下的浮雲,美景怡人。過了三小時,航機降落在沖繩美軍基地,教我第一次認識日本戰敗,連土地亦受外人應用。據說,沖繩人素來受日本人岐視,如今為美國人服務,日本人反而不受信任,真是世事輪流。

航機是包機,全機167人皆是去美國或加拿大讀書的香港學生,大家有說有笑,互道訊息,同時亦交換去向,都是心懷遠志之輩。從沖繩起飛再飛約一小時,航機降落在韋克島(Wake Island)上,略停約一小時便再起飛,前赴夏威夷(Honolulu)。在韋克島上,我們下機,只見該島機場只是一條跑道,兩旁是海,殘留着太平洋戰爭遺下的破船和戰機殘骸,大家都感慨不已。戰爭已經結束了十多年,這些殺人的武器仍然無人清理。可以想像,犠牲了的戰士,其遺體亦一樣,有同機的朋友說,這裏曾發生過最劇烈的美日戰事,雙方官兵傷亡慘重,為了搶得此島為據點,一個原來無人居住的細小孤島。我想起《戰爭與和平》的裏的名句:“戰爭是人類最愚蠢的幻想,又是人類最熱衷的舉動。〞

世事萬變,却不比人心變得劇烈和反復。我於1945年秋參予接收日軍投降的啦啦隊,在深圳集中營遙見井上勇夫,他見到我立即咀喪地低頭轉身,再沒有以前意氣風發的銳氣。

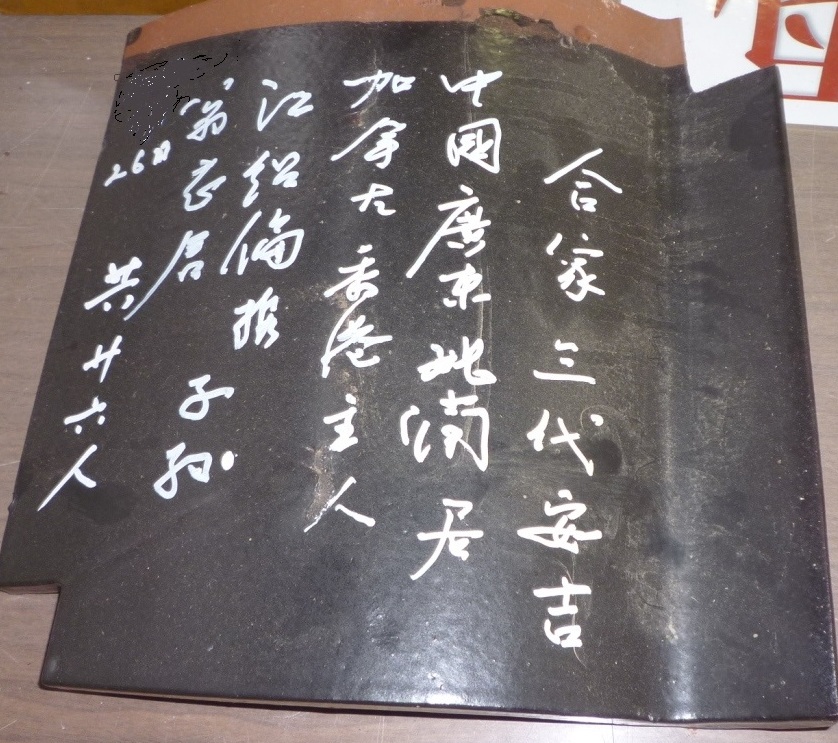

1998 年冬,小兒樂文在長野冬奧運會內任事,請我前往觀禮。閒日,我們到最著名的善光寺參拜,恰巧遇見該寺募捐。樂文放下二萬圓,我在一塊大瓦上寫了全家姓名和福願,然後入寺一同走入漆黑的「地獄通道」,緩僈地摸索行向光明的出口,返回人間。

不料,在出口處站著一位身穿架裟的駝背老者。他合拿用廣東話底聲問我:「先生你是觀瀾人?」

我腦海於一眨眼間翻轉多次,聯想起我剛才在瓦面寫的祈願,眼前這位講廣東話的老和尚,以至55年前我在觀瀾父親家中見過的井上勇夫軍曹,即時靈光閃熣,知悟天地與世情,奇事萬出,不論時空。我意識到,55年前神氣十足的年青日本皇軍軍曹,難道就是這眼前垂老謙和的和尚,遠在設有生死通道的長野善光寺

內,近在我與他在生命道場中的再次會面?

內,近在我與他在生命道場中的再次會面?

他不等待我有機會回答,即時續說:「你心中所想的不錯,我一直記着你小時撕破我親寫對聯的勇果和你的名字,對正你剛才所寫的一切。我替本寺感謝你的布施,更感謝佛緣,讓我今天親身歸還這一伴隨了我一生的瓷瓶和它所載的道理。」

他從衣袖裏取出那當年給他「借」去的小瓷瓶,恭敬地雙手歸給還給我。我沒有伸手接下,只平淡地說:「我父親已經去世了,這小瓶既然陪了你大半生,你就是它的主人。今天見你,我要說你們皇軍當年打中國實在重物輕心,所以失敗。你們學習中國智慧上千年,竟沒有知道心的重要,以及心的權能。現在我贈你一首古朝鮮著名禪和師李奎極的《空觀》詩,希望你記下來與這小瓶一同留在貴寺內,啟廸世人。詩云:

造物弄人如弄幻

達人觀幻似觀身

人生幻代同為一

畢竟誰真誰匪真

達人觀幻似觀身

人生幻代同為一

畢竟誰真誰匪真

那天晚上,我在長野的通天温泉浴堂洗過澡後,安祥睡着。半夜夢醒,我憶起我當年目睹日軍每人每天用鋅盒子淘米煮飯吃,加上一小點蘿蔔和醬,所以,雖然明知他們四出捉雞燒着吃,狠吞鈭虎嚥,實在不對,亦屬可憐,九歳的我不識甚麼哲理,却存着本性的同情心,悲愐為懷。

我起身站在旅館的落地長窗面前,看長野那個37萬人口的繁鎮,點點燈火盡在視野中閃忽,感慨千萬。我想,每個人從出生到衰老,都必然經過各種幻想、憧憬、奮鬥和終極觀照的,其實劇由他身處的時空和文化傳統所染色加彩,或白或黑,或波或靜,或亮或暗。不論如何,假如一個人盡心做人,並負責自照自省,他人沒有權力妄作評審。

夜涼如水,我黙然回到床上躺下,心想我白天不接回井上勇夫我還我的小瓶,就是出於這樣的衝動。我要他一輩子負責他當年隨便「借」瓶的責任。若然我接回了便釋放了他的「借罪」,便宜了他的貪心和權心了。在宇宙人間的大干世界裏,「原諒」不是一個隨便使用的「慈悲」好心,而是踨容之心。盡管今天的駝背和尚早已不是當年的「榮武」軍曹,他仍然應該背負他本人及民族所作的「威武行動」,沒有釋放。我白天贈給他的詩文,他請我寫了給他。他同樣小心地放在袖子裏,我知道,他有一天會得到解脫,釋放自己。