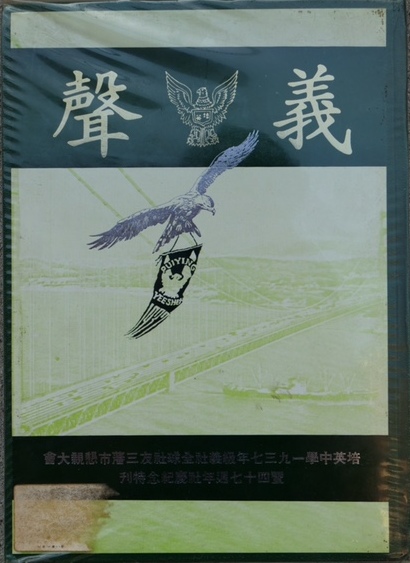

父親節將至,我想起父親。一九七八年,培英中學的義社同學,在三藩市舉行四十七週年畢業重聚。盛事之後,先父負責主編紀念册。因為同學們踴躍投稿,詩文并茂,先父為此事嘔心泣血,編出了一本精美的册子。

「浮生六記」是先父在册子發表的一篇長文,我時常翻讀。開篇一記,「西關記幼」尤引我入勝,因為先父文筆鬼馬,描述人物入微, 憶人憶事憶地方:父母親;老同學; 仙崗村;舊西關。這些一百年前的歷史,與我有關係。

紀念父親節,我決定做些有意義的事情。把先父的文章一個字一個字地抄下來,與人分享。他在天有靈,必笑:「仔, 咁大整蠱!」。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

『義社之浮生六記』 _ 南海塵鑠

「浮生六記」作者為沈三白,名復,蘇州人;習幕作賈,也得繪事,在當時併無文名。生於乾隆二十八年(一七三六),卒年無可考。三白筆墨間纏綿哀怨,一往情深,於伉儷尤敦篤。卜宅滄浪亭畔,頗擅水石林樹之勝。(見王韞跋)六記中只存四記。那就是:「閨房記樂」,「閒情記趣」,「坎坷記愁」,和「浪游記快」。餘兩記下落不明。沈復原無意將作品印書出售,僅傳記生平之事矣。後楊引傳在都城冷㰙中購得浮生六記殘本,於是五記「中山記歷」,六記「養生記道」遂與前四記成全套。(但亦云五、六記非出自沈復之筆,亦有云乃王均卿尋獲,不論焉。)

「浮生六記」作者為沈三白,名復,蘇州人;習幕作賈,也得繪事,在當時併無文名。生於乾隆二十八年(一七三六),卒年無可考。三白筆墨間纏綿哀怨,一往情深,於伉儷尤敦篤。卜宅滄浪亭畔,頗擅水石林樹之勝。(見王韞跋)六記中只存四記。那就是:「閨房記樂」,「閒情記趣」,「坎坷記愁」,和「浪游記快」。餘兩記下落不明。沈復原無意將作品印書出售,僅傳記生平之事矣。後楊引傳在都城冷㰙中購得浮生六記殘本,於是五記「中山記歷」,六記「養生記道」遂與前四記成全套。(但亦云五、六記非出自沈復之筆,亦有云乃王均卿尋獲,不論焉。)沈復決非古代名聞於世之文豪,難與歐陽修,王勃,王羲之,陶淵明,或杜牧,李白,杜甫之詩.....等相提並論。然三白之文,易明且情深,在中國文學中,佔傳記文學之首席。「浮生六記」本為其個人自傳,尤為彼一生之哀樂故事。夫妻浪漫恩愛,但不容於家庭。妻名「芸」,夫妻雖然恩愛,不幸被家翁趕出於前,繼而早死。且觀其在「閨房記樂」中之句:「伴嫗在旁促臥,令其閉門先去。遂與比肩調笑,恍同密友重逢:戲探其懷,亦怦怦作跳,因俯其耳日:「妹何心春乃爾耶?」芸回眸微笑,便覺一縷情絲搖入魂魄,擁之入帳,不知東方之既白。」沈復樂而不淫之妙筆也。夫婦之情,「閨房之樂,有甚於畫眉者。」乃張敞之語,然三白更暢所欲言。

余深愛三白之六記,僅借其題,寫我等之「浮生六記」,此義社同人之「浮生六記」也!

余生於民國丁己中秋八月十六丑時,明月高懸,蓋十五不及十六圓也。家小康,天之厚我,可謂至矣!時父職於海關,每二三年必調埠,余生於東北哈爾濱,父一表人才,貌美而瀟洒,父曾對余日:「當夕余竹戰於友家,時已深夜,突心血來潮,忐忑不安。乃策驥歸家,遠見室⯑燈火通明,知汝母將臨盆矣!」此怪物阿鑠呱呱墮地之時也。余笑告父日:「母腹大便便,且属中秋佳節,大人尚竹戰友家,何其風流若此!」父笑而不語。

祖母鄧氏以余兄弟年幼,命媳攜余與兄長伯韜回鄉居住。時余僅三歲,某日伏地嬉戲,老嫗日:「負此兄弟二人入室一見其母為上。」蓋母患病,呻吟床第。入室,見母抱冬瓜於床。母日:「予我兩兒以山渣餅。」蓋山渣餅乃服中藥之送口物也。余一生中能記及最早之事,唯此事矣!不幸母竟棄我而去,使兄弟二人,幼失慈愛,余今書此,老涙縱橫。君等令余主編此刊,使余憶寫往事,何其殘忍若是耶!

數年後,祖母命鈐(伯韜),鑠開學,點燭焚香,拜祭關帝於大廟。余鄉為南海西樵,村大仙崗,為縣中之名村;雖不如三白蘇州之勝,更無滄浪亭之美,然山水秀麗,有長流不息之流水井,幼時常濯足於此,一生難忘。

開學之日,祭桌上有藕,葱,果品,復有紙章筆墨,余喜甚。入讀於此祠堂,啓蒙館也。僅一老師,學生數十,無今日之小學,乃書塾耳。即學「上大人,孔乙己,手足刀尺」。年後,讀孟子,詩經.......但不知其解,只能背誦。讀書不求甚解,實屬浪費光陰。余念詩經:「關關睢鳩,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑....」開始畧須「淑女」二字,鴻惠曾為余寫「小記」:「此君瀟洒風流,為義社之鬼才妙筆生花.....」豈如天生此「風流」也乎?果是,亦非余之過也。

一九二七年,父復由天津調五羊城,兄弟二人遂自鄉送穗。繼讀於上九路鶴山會館之書塾,開始作詩,而不知平仄為何物。父以時移世易,將來如無沙紙一張,難以謀生,遂令兄弟考培英西關分校下學期。西關分校小學四年級開始已有英文一科,然余僅讀過四書五經,少少左傳,更不知 A,B,C,D 為何物。父甚嚴,親自教授英文,此洋文也。我難辯 P,q, 又讀不正 N,M, 頭殻被鑿凡數十次,深夜飲泣。繼而入夜學補習「+, -, x, /」。入學試到,出括弧題,此種怪物:「{}(),<>」從未見過,嗚呼哀哉!但英文取得九十幾,老師開恩,兄弟均被取錄,今能成為白綠健兒,實蒙家父所賜焉。

一九二七年,父復由天津調五羊城,兄弟二人遂自鄉送穗。繼讀於上九路鶴山會館之書塾,開始作詩,而不知平仄為何物。父以時移世易,將來如無沙紙一張,難以謀生,遂令兄弟考培英西關分校下學期。西關分校小學四年級開始已有英文一科,然余僅讀過四書五經,少少左傳,更不知 A,B,C,D 為何物。父甚嚴,親自教授英文,此洋文也。我難辯 P,q, 又讀不正 N,M, 頭殻被鑿凡數十次,深夜飲泣。繼而入夜學補習「+, -, x, /」。入學試到,出括弧題,此種怪物:「{}(),<>」從未見過,嗚呼哀哉!但英文取得九十幾,老師開恩,兄弟均被取錄,今能成為白綠健兒,實蒙家父所賜焉。分校主任區茂伴老師及師母尚健在,為此余邀約譚社長專誠拜訪。西關分校設址於興賢坊,為三面過之西關大屋,校分三所,相隔不遠。記憶所及,興賢坊之三十二號為主任停居,校務處在焉。次為廿八及十六號。均為鬼屋,無人敢居,故培英方得租此三宅設校。室大者為教室,其他為宿舍。鑑於潮濕,築畧高之木架,床乘其上,住宿生過百,極一時之盛。

時區主任居二樓,有三長女及二子。四兒幼年常患病,時好時壞。正對三十二號之芳鄰,因窗門互對,乃知其詳。有老嫗對師母日:「此鬼屋也,令郎久病,汝床宜更位,某人曾死於斯床也。」師母篤信基督,不信鬼神,無動於衷。而其他宿舍,入學者至衆,喧攘一時,厲鬼亦退避三舎,安然無事焉。

校始於一九二八年,自小三至初一。教員為劉鳳鳴,區啓賢,劉楝材,梁樹廉,黃浪萍等老師。主童軍為正校派來之何國微,而校醫則為蘇達明。有女教員二,即冼玉清及羅瑞蘭老師,後者為羅英⯑之小妹,亦頼義輝老師之妻也。其中之一,臭狐甚劇,余時運不濟,被排座於前,金風送爽,「穌堪堪」焉。

培英小學,有女生。即歐主任之千金,均讀於斯。「肥蓮」與「玉冰」,天真可人,惟未聞有採蓮愛玉之士,蓋余儕均為君子,遂無「門前騎木馬,巷口撥泥沙,如今成長大,心事亂如麻」之苦。

教室密不通風,拉開天窗,亦無「春光乍洩」可言。蚊隻之多,難以形容。余課室左邊之墻,血跡斑斑,蓋蚊站立於此,紛紛被眾處死。年月日久,此墻遂成蚊蟲之「亂葬崗」焉。

余與「伯父」林良學兄,「高鼻佬」林肇芳之流,常缺席週會,留在課室打波子。「淵DUM, 呼勞,」余今竟忘其意。某日,終被區啓賢老師擒獲,「人與波子齊飛,面目共青草一色」,矮仔賢以余等初犯,申斥一番,幸未記過,實則余等均屬「積犯」也。

小學時代,以童軍為校服,全部由「肥羅」度身。每年一度之校祖日,必操到黃沙碼頭,五人一組,乘小艇過海,回花地正校慶祝。整曰節目豐富,有畫展,攝影展,有排,足,籃球比賽,理科實驗室開放......,更使余等羨慕者為穿全套白色校服之陸軍團大會操。帽上銀鷹閃閃,威風凜烈,何日能穿此服,均為余儕之「心思思」。晚上復有話劇,音樂會,結它隊表演,盡歡而散。

猶憶當年,露營於白鶴洞山頭,帳幕甫築,天不做美,雷雨交加,盡成落湯之雞。立即遷到恊和神學院席地而臥,飢寒交迫,實大鑊也。小學同窗,能忘此事也乎?

興賢坊母校雖小,亦設寄宿。夜間「的得的得」雲吞麵與及橫行之鹵水鴨頭鴨翼,均為上品,同學以此祭五臟之神,亦為大胃王之寵物。

走讀學生,可以搭食。早餐為叉燒飯一碗,惟叉燒僅得數片,蓋於白飯之上。㕑房佬刀法如神,叉燒之薄,可因風而起舞。更有進者,先駕臨之同學,每演「時遷偷盜雁翎甲」順手牽叉燒。龍床高臥之輩,到飯堂時,正是:「攻打白飯山」,奈何叉燒大王無覓處!除撈豉油汁外,別無絕招;「騎馬過海」之聲,響澈雲霄。余亦曾捱白飯數次,亦曾照吞叉燒成碗而面不改容者。余為童軍小隊長,童軍格言日:「智,仁,勇。」,余既能智取叉燒,復留白飯諸公,使無飢餓之苦,實已仁至義盡,今日勇於認錯,可謂智,仁,勇全部優等,吾實該被册封為童軍總司令也。

翌年分校遷多寶路,樓高而闊,且有禮堂,較興賢坊勝多矣。一九三一年六月,余儕卒業於斯樓。誰謂童子無知?離情別意之濃,不亞於大埠之會,亦有相抱而哭者。蓋畢業轉校者大有人在,而從此随家他遷者有之,棄學從商者亦有之。年紀輕輕,情義已萌,此為萬物之靈者之天性, 幸大部分同窗升母校者至眾,乃成義社之主流。

家父珍藏余儕之唯一照片,為余尋獲。此我社同學唯一之遠年玉照,萬金不售。為認其人,設宴於陋室。永湛,汝謙,文韜與阿鑠四人,為此僅存之童年硯友。宗,驥社長亦臨恊助,放大鏡下,明察秋毫。只認出若干人。有至今原封未動之臉,亦有似是而非之君子。且觀當今稱霸美國之白髪翁譚才數學博士,當年僅為「一粒骰」之小動物;而湛兄早已高人一等,鶴立雞群:編者當年被名為「馬騮鑠」,骨廋如柴,今始知名來有自;而高鼻佬希瑪拉亞山林肇芳,當年之鼻己高入雲霄;「伯虎」良之老誠持重已成定局;梁雙喜之硬漢相已成,固不知日後成為名㕑也;靚仔宜漳焉知後來會飛上天空?更令人不快者,乃若干同學先後去世,觀此玉照,頗使人感嘆萬千!

余雖年幼失母,似孤苦零仃,與家兄同班,上學放學,互為照拂,且硯友均為至好,尤以汝謙為然,故殊不寂寞。余曾對兄日:「必須將書讀好,否則不容於家。」此語來因有自,不欲多言,免傷父心。

余每晨返學,必以藤書籃一碰植於多寶路之小樹,時樹僅初植,莖僅如指。樹葉搖動,沙沙作響。今者樹已成龐然巨物,一人雙手,不能圍抱。歲月催人老,此物證也。為完此記,引用:歸有光之項脊軒誌「庭前有杷枇樹,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如蓋矣。」終之。

南海塵鑠 一九七八年十月