3. 長嘯倚孤劍 目極心悠悠 [ 贈崔郎中宗之 句(李白)]

崇高與激情

十八世紀,英國政論家和哲人愛德蒙‧柏克(EdmundBurke)在一篇《論崇高與美‧法國革命之反思》的文章提出一個論說,確認〝任何能够引起痛苦和危險觀念的……任何可怕或與之有關的東西,或者引生恐怖的做作,都是崇高的來源。〞同時,被認為崇高的東西必須與人保持一段距離,與及維持一種無法解開的神秘。

在人類生活上,龐大、强力、黑暗、突然、困難、沉寂等情況,都是引起崇高感的媒介。例如高山巨川,迅雷獸吼、閃光或驟然黑暗,大眾的嘶喊或衝動,都給人心理威脅,使他感覺到崇高。

在他的另一篇文章《論崇高與美觀念的根源》,柏克又指出,在西方文明,悲劇是崇高的一個重要的來源,因為它引起人們的同情,感到快樂又痛苦,懾人心魂,使人在極端激動之餘,不明悲劇的力量為何如此龐大,感到崇高。他說:〝憐憫心是一種伴隨着快感和滿足的情欲,起於愛和合群性。上帝借助同情心來團結人們,增强人與人之間的結合力。〞

崇高與奇

到了十九世紀,這種觀念起了變化,滲入了美的成份。從此以後,崇高再不單是出於使人恐懼或痛苦的東西,而是加入了道德和力量,由感受者自己決定。這是美國史家摩爾(J.S. Moore)在《六概念史》一書中說的。為西方開拓了新的審美觀點。

中國人的審美觀不同西方傳統。我們崇尚朦朧含蓄,持着中和態度反應一切大小事情。儘管如此,我們對於濶大高深,驟發與恒久,新奇與神秘的東西,亦同樣感到崇高。

中國歷代詩詞敍述和讚嘆崇高的,為數甚巨,亦獨有蘊味。唐代國力强盛,政治開明,文化得到迅速發展。人的價值觀念從功業感召向藝術審美逐步轉化。在唐朝的幾百年間,文人參政,使詩壇長駐宮廷官場,然後又走向廣濶的江山和塞漠,使詩人在面對一片嶄新世界的經驗中,趨向好奇。

叠嶂凌蒼

唐初四傑的詩明顯地展現新奇,尤以王勃與楊烔最為出色。看,

三峽七百里 唯言巫峽長

重岩窅不極 叠嶂凌蒼蒼

絕壁橫天險 莓苔燦錦章

入夜分明見 無風波浪狂

忠信吾所蹈 泛舟亦何傷

可以涉砥柱 可以浮呂梁

美人今何在 靈芝徒有芳

山空夜猿嘯 征客淚沾裳

長江兩峽的奇壯景象被詩人融入自己旅中的情懷,得到充份的抒發。在他筆下,大自然的雄峻奇險景象,巨川裡的無風高浪,攝人心魂,使人感到渺小謙虛,崇慕大自然的宏偉力量。

天涯比鄰

城闕輔三秦 風煙望五津

與君離別意 同是宦遊人

海內存知己 天涯若比鄰

無為在岐路 兒女共沾巾

王勃《送杜少府之任蜀川》

這是一首送別詩,但是毫無悲愴神傷的色調。詩人一開聲便展開雄濶的超時空景觀,承以沉摯的友情,現出無比的自信,體現時人對理想前途的嚮往,一片光明。詩中的名句〝海內存知己,天涯若比鄰〞,雖然脫胎自曹植的〝大夫志四海,萬里猶比鄰〞,經過王勃的變換,愈見精粹明亮。我們在今天〝一體化〞的世界格局中欣賞古詩,怎能不讚美古代詩人的廣濶胸襟和遠見?

岑參遠征西域,直抵中亞,親歷火與血交鋒的戰爭磨練,使其尚奇的性向在塞外風光的感召下得到極度發展。詩人本着真實的現場觀察,用敏感的藝術辭藻,呈現江山變形的面貎和異國情調,納異族文化於主體,給我們呈現中原文化與西域文化撞擊、交織而融合的一個縮影,由此揭開唐代那新興的奇美思潮所產生的時代文化構因,意義重大。

試讀他的《火山雲歌送別》,以新彊的火焰山為背景,寫火山氣勢,山雲有情,結尾瀟洒飄逸。詩云:

火山突兀赤亭口 火山五月火雲厚

火雲滿山凝未開 飛鳥千里不敢來

平明乍逐胡風斷 薄暮渾隨塞雨回

繚繞斜吞鐵閱樹 氛氲半掩交河戌

迢迢征路火山東 山上孤雲隨馬去

李白好奇,寫奇,誇張奇,笑奇。他是屈原以來最自我中心的詩人。他才華四溢,一生跌宕坎坷,卻執着〝相携卧白雲〞的隱逸理想。他的思想和言行都反映出强烈的主體意識。在他的詩中,不但日月星辰與天地萬物可以由他任意擺佈驅遣,而且充溢着神話與無奇不有的造念。所以,有人稱李白為〝奇中有奇〞,〝氣骨高舉〞。他自己卻自言〝苦笑我奇誕,知音安在哉〞,自感〝長嘯倚孤劍,目極心悠悠。〞

明月可親

李白特別喜歡月亮。在他的詩中,月亮神秘,高遠,純潔,寂寞,孤清,美麗,親近,可信,崇高。對着月亮,李白寄意心靈深處最難音說的心事,發問沒有回答的問題,隨意呼遣,又不請自來。

青天有月來幾時 我今停相一問之

人攀明月不可得 月行卻與人相隨

皎如飛鏡臨丹闕 緣煙滅盡清輝發

白兔摀藥秋復春 嫦娥孤棲與誰鄰

今人不見古時月 今月曾經照古人

古人今人若流水 共看明月皆如此

唯願當歌對酒時 月光常照金樽裡

《把酒問月》

在長安,李白無聊又孤寂,像一切才華過份惹人妒嫉的人一樣,沒有朋友。所以他與月亮結伴,因其無言無情,又可以任意移情也,從一首《月下獨酌》五言古詩盡見底蘊,詩云:

花間一壼酒 獨酌無相親

舉杯邀明月 對影成三人

月既不解飲 影徒隨我身

暫伴月將影 行樂須及春

我歌月徘徊 我舞影凌亂

醒時同交歡 醉後各分散

永結無情遊 相期邈雲漢

我們平日讀李白的詩,多數着重他的豪邁與不覊,那種才華飄逸達到可以同仙人相比。但是,他一生不依時俗,暗中受着綿綿不斷的孤獨所折磨。真是〝長嘯倚孤創,目極心悠悠〞。他從幼年開始便跟月亮做好朋友了。

小時不識月

呼作白玉盤

又疑瑤臺鏡

飛在白雲端

仙人垂兩足

挂樹何團團

《胡朗月行》(節錄)

史書沒有說明李白是否善於彈琴。但他對音樂的知識和欣賞都相當到家,而且十分喜歡聽琴。琴是有知性的靈物,表達人的喜怒哀樂的內在和外在世界,叫聽者神思喜悅,欣賞大自然和心境的無限時空。

蜀僧抱綠綺 西下峨嵋峰

為我一揮子 如聽萬壑松

客心洗流水 餘響入霜鐘

不覺碧山暮 秋雲暗幾重

綠綺是名琴,曾為司馬相如所有。留傳下來,有機會彈它的當然是超凡脫俗、心地潔淨的名家。在這詩裡,從詩人的故鄉而來的僧人,為他奏出高雅的曲調,把他送入深山的松濤之間,夾着流水使他好像置身仙境,如感到母親懷抱中的柔軟與溫暖,無比安樂。

在另一首思念故鄉的詩裡,李白更詳細而全面地傾瀉盡平日深藏心底的辛酸與激情,把鄉愁放在崇高的平台上,表現得氣象磅礡。

涼風渡秋海 吹我鄉思飛

連山去無際 流水何時歸

目極浮雲色 心斷明月暉

芳草歇柔艷 白露催寒衣

夢長銀漢落 覺罷天星稀

含悲想舊國 泣下誰能揮

《秋夕旅懷》

為何李白和他的同代詩人能够如此極度自由地發揮自我中心的情愫呢?應該說是因為唐朝繁榮和開放。繁榮不難,只要人民勤力生產便可以了。開放則十分不易。它反映出人們無所願忌地超越社會禮法,與及發揮無限的幻想。就是說,幻想只能生於自由,一種個體不怕從純私我觀點和利益;誇張地表露出來的人性優質,達至極美。

自由與崇高

千多年前的唐朝沒有飛機、火車和汽車。但是,胸懷遠志的玄奘,竟然決心去遙遠的印度取佛經,一去十四年,由學話到明經翻譯,把佛教傳遍中國大地,又影響朝鮮和日本。那種自信和毅力,只有在極端自由的社會氛圍中才能出現的。

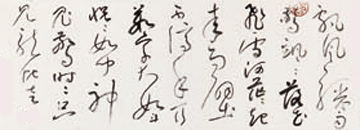

在藝術上,唐代的繪畫和書法所表現的高度自由,更是突出。初唐的書家以法度嚴謹的楷書著稱。到了開元以後,書家的作品便變化無窮,若有神助了。試看李白怎樣描述懷素寫草書的驚奇景象:

飄風驟雨驚颯颯

飄風驟雨驚颯颯

落花飛雪何茫茫

起來向壁不停手

一行數字大如斗

怳怳如聞神鬼驚

時時只見蛇龍走

《草書歌行》

詩人從看見高山巨川的自然奇景,生出崇高之感,衍變到看見書法家寫字的自由人為創造無奇不有,心想連神鬼看了也會驚慌叫奇的,這種崇高心理的變換,也只有在中華大地上找着,只有從中國詩人的自由創造中得到體現。

對於中國詩人來說,自由最是崇高,人的絕對而自信的自我主宰權能,折射在藝術表現上。