莫言不出偶然

(The Power of Literature)

江紹倫

前言

前言

北京中央電台於第一時間廣播莫言獲得今年諾貝爾文學獎的頭號消息,內子反應敏銳地說,〝這事一定事先得到黨的准許。〞,我用微秒心思一想,這也的確不是偶然,因電台凸出兩點:

一、這是第一位中國人獲得這項榮殊,(暗指高行健早已入了法國國藉)

二、這是中國文學界的勝利,(就好像莫言是〝集體〞的一分子。)還拖了一條尾巴,甚麽〝顯示中國國力强大〞之類的不相干的話兒。

我想到寫這篇簡文,並且在本博客內登出。一來因為有所感,二是因為在此可以自由上載。假如我希望發揮大〝影響力〞,就必需多做〝公關工作〞,向香港傳媒請求刋登了。那兒報紙或期刋的空間有〝寸金〞之價,不是隨便可求的。

這樣,我亦乘此之便,說明這個〝華仁之家〞的窗口是多麽值得寶貴,我對義務管理它的許多〝師弟〞們的衷心感激。

亦有偶然的事。大熱新聞出鏡之前兩天,我收到也在本博客登文的陳柏齡師弟的信,提及他讚賞中國當代三位great writers,首名便是莫言。這也說明,華仁之家的確充滿〝醒目〞之人。

莫言之言

不論怎樣看,諾貝爾文學獎都是一項重要的盛事。

所以,不少人眾都已經大發宏論,東評西評,有彈有讚。相信各種意見的爆光,將會延續經年。奇怪的是,香港九間大學,其中不少自稱〝世界級〞的,芸芸上萬大教授之中,鮮有人為此盛事向學生和大眾說些有教育意義的事。莫非,大家對這驟然而出現的事,只有〝騷頭〞?誰是莫言?他又寫了些啥東西?

我看他在live記者招待會上的發言,欣賞他的〝簡而清〞的回答,對他更為敬佩。最突出的是他對毛澤東那篇控制了中國文學和命運大半個世紀的〝延安講話〞的回應。

首先,他讚揚該〝話〞的時代作用,來個〝自保〞。然後,他說,〝它過份强調文學的政治性,疏忽了文學的人性〞(大意,因為我沒有錄下)。而文學是關於人的寫照。

這話並不簡單。如眾週知,坊間有關毛澤東其人的書,中外文的都不少,從政治或心理學分析的都有,眾說紛芸,多數狠批。有人懷疑毛有無人性,例如他有否愛過自己的父母親?人們對於這種貼身而基本的問題,苦無可靠資料。結論卻是相當一致的,就是,毛的腦中心中只把人看為階級和集體,沒有把人看為有血有肉有情的〝人〞。

莫言現在仍是當官,由他說明毛的缺點,雖然放在文學的平台上,也是一針見血的批評,不是閒事。

他說,我生活和工作於共產中國,但是,我的小說寫的是人的一切,所以,我是冒着很大的危險寫作的。這應該是肺腑之言,駁斥了那些無知之輩,酸溜溜地說諾貝爾獎金當局不應該頒給他予榮譽,應該反共。

莫言而言

為何危險呢?中國人在過去數十年中,明確聽清楚了毛主席的〝槍打出頭鳥〞的警告。在中國,誰人政於〝出頭〞,就要受到打殺。就連周恩來總理,本來很會寫詩,在毛的《沁園春》發表以後,便再不寫詩。

從小到大,莫言自己的父母教他,〝不要對他人透露你的心思和情感。〞這種傳統中國的〝明哲保身〞的智慧,本來就是做人之道,放在〝毛哲〞之環境中,更是保命的靈符。知乎此,莫言又身為人民解放軍,在閒中寫作,選用了一個〝莫言〞的筆名,發表自己的思想和幻想,不是〝明知莫為而為〞嗎?

他用了莫言的筆名而寫下那麽多東西,本身就是對毛澤東時代提出幽默,或者諷刺,甚至控訴。

實在,莫言雖然〝就學讀書〞時間不多,讀了奧斯丁和托爾斯泰,所用的也是中文譯本,不有機會感受原文作品的震憾。但是,他早就知識〝文學為何為誰服務〞的恒久真理,而且勇敢身赴其中!畢竟,文學服務的是人的心靈,不是甚麽科學的階級鬥爭。而且,一如托爾斯泰說的,文學的目的不在告訴人們既知的事。而是幫人們預期未來的可能〞。所以,文學家運用幻想和文字權能寫作,不用他人指派的〝路線〞構造騙人的宣傳文章。

在莫言的十多部小說中,他用的是新鮮的筆觸寫中國社會的現實,就是:〝我的是你的,你的是我的〞那種沒有私人和私隱的世界。

文學風格

莫言是怎樣成功地不言又言呢?而且如今深得〝當局〞的讚揚?

諾貝爾學院給他的讚詞說:〝Who, with hallucinatory realism, merges folk tales, history and the contemporary.〞(他運用幻想性的現實主義,揉合民間故事,歷史和當今景況)。

在香港傳媒,有人把hullucinatory 譯為魔幻,引起不少人以為有甚麽魔術性或魔鬼性的做作,實是錯誤的,捉挾讀者。

無獨有偶,瑞典文學院在頒授諾貝爾文學獎給高行健時的讚詞說:〝刻骨銘心的洞察力和語言的豐富機智,為中文小說藝術和戲劇開闢了新的道路。〞

洞察力和機智都是幻想力的運用成果。從純文學的視度出發,足以感染的震撼人心的寫作,都一定運用幻想(而非那種所謂寫實)權能而成的。

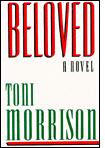

我想起美國黑人女詩人和諾貝爾桂冠文學家,通尼‧莫里森(Toni Morrison)的讚詞:〝who in novels characterized by visionary force and poetic import, gives life to an essential aspect of American reality〞(她的小說以卓見動力和詩的幽深意味見稱,給美國社會現實的一個重點提供生命。)

我想起美國黑人女詩人和諾貝爾桂冠文學家,通尼‧莫里森(Toni Morrison)的讚詞:〝who in novels characterized by visionary force and poetic import, gives life to an essential aspect of American reality〞(她的小說以卓見動力和詩的幽深意味見稱,給美國社會現實的一個重點提供生命。)

如是重言不是無理的,因為莫里森的小說的確揭露了美國這被世人泛稱為民主平等之國的黑暗一面,用上又細緻又暴力的筆觸和語文,叫你讀了震憾。

我認為莫言的寫作風格不與莫里森的一樣,但是他們的文學權能和影響,以及他們所身受的幻覺經驗(hallucination)相當同樣。

幻覺與幻想不同。後者是主動的。前者是環境派生的(當然也可以用藥物摧生)。但是,一個人如果身處苦難而十分難受,或者長年長月被浸虐在一種自己明明知道是不妥又大家都說十分妥當的環境之中(例如文革時期或者知青下放的處境),他會產生一種無可奈何又强烈要突破的幻覺中。就像美國的黑奴後代中的當代黑人(自稱非洲美國人,因為黑人的稱謂喚起祖先做奴隸那種痛苦和卑下)。又或者經過毛澤東時代的許多有知的中國人。

莫里森的Beloved《被愛者》寫前者。莫言的《國酒》和《天堂蒜苔之歌》等小說寫後者。我有理由相信,給以時候,中國讀者會越過當前的狂歡激動,細讀莫言之 言,慢慢感到它原來深挖現代中國人的心理創傷所在。

言,慢慢感到它原來深挖現代中國人的心理創傷所在。

美國的黑人文學

美國文學十分豐富。它分為白人文學和黑人文學,各有震憾心靈的許多佳作。我於六十年前讀中學的時候讀斯托(Harriet Stowe)的《湯姆叔叔的小屋》(Uncle Tom’s Cabin),一口氣讀完了,整夜不眠。我於前七年讀加德納(T.L. Gardner)的同名書(Uncle Tommy’s Cabin, Vol. I, Vol II)。經常夢裡見到那封面顯示的一只强健 的黑人手臂,握住拳頭,手臂被粗大的鐵鍊緊緊纒着。這兩本書都成為美國大學的文學課程或者讀本,讓大學本科生知悉歷史,好好服務社會。

的黑人手臂,握住拳頭,手臂被粗大的鐵鍊緊緊纒着。這兩本書都成為美國大學的文學課程或者讀本,讓大學本科生知悉歷史,好好服務社會。

莫里森的文學也被多數長春藤大學設為本科生的文學課程。八十多歲的她目前正在Obelin College 當駐校教授。我趨想有一天,莫言寫土改的《生死疲勞》和寫獨生子女社會問題的《蛙》等著作,也會被中國的一些前衛性大學作為教學課題,而莫言也必然會在某些學校,悠然地被學生圍着問長問短,探討中國文學的新風格。

歷史明載,斯托的《小屋》於1852年初版後,立即震動美國和英國的白人,它的銷數僅次於《聖經》。它打動了林肯的心,推動〝南北(反黑奴)戰爭〞。分析起來,人們並不十分憐憫黑奴所受的虐待,因為他們被視為〝野人〞。但是,當人們讀到已經變為基督徒的黑奴備受殘虐的時候,就不同了。因為,虐待同是〝主內兄弟妹姊〞的奴隸,怎能以良心面對上帝呢?

《林肯傳》載,當他在戰爭中偶然碰見斯托的時刻,他說:〝啊,原來你就是發動這場戰爭的小婦人。〞他衷心地說出了《小屋》的魅力。

我們不希望中國會發生任何戰爭。但是,歷史必須有一天認清,毛主席把許多同胞貶為〝階級敵人〞而任意凌虐,他們的遭遇不比美國早期的黑奴輕鬆。揭露運用强權分化人民的文學,將會同樣震撼人的良知的。

如今,美國的思想界和大學教育,已經給予文學作為社會改革代理人的角色(affirm the role of literature as an agent of social change)。早在春秋時代,我們的孔子就教他的兒子說:〝不學詩,無以言,無以立。〞孔子時代有詩而無文,不然他會同樣注重文學的。

語文與自由

美國有學者說她是〝未完成的國家〞(The unfinished country),說明美國仍然在學習和摸索。胡適則於在美國飲了幾啖水後便回來宣揚:〝中國文化不如美國文化好〞的謬論,極力主張我們捨己逐彼,全面學習美國。

莫里森的《被愛者》所述的〝美國現實的一個重點〞是甚麽呢?就是佔着美國人口約半的黑人的心理傷疤。

莫里森的《被愛者》所述的〝美國現實的一個重點〞是甚麽呢?就是佔着美國人口約半的黑人的心理傷疤。

我無意於此述說該書的內容,有興趣的讀者可以親自閱讀。但是,當一個黑奴從Kentucky州的主人家裡逃去了自由的Ohio 州,卻被捕頭越州境追來,把她和女兒捉回去當奴隸(因為美國不是一個國家,每一個州都擁有很大的自主權。而1850年的Fugitive Slave Act, 容許捕頭到處追捉逃走中的黑奴)。在緊急中,母親果斷地殺死了自己的女嬰,不願讓她回去一輩子當奴隸。這種人間慘劇,與及由它衍生的世代的鬼魂和人的矛盾交接的故事,誰看了都會心跳流淚。

順便一提,《被愛者》於1998年給拍成電影,由現在傳媒界最紅熱的Oprah Winfrey主演,票房熾熱。而該書的後記指出:〝在Atlantic Slave Trade的過程中,有盈六千萬黑奴慘死於無奈中。〞

美國這個〝仍在建造中〞的國家最可愛的地方,在於敢於正視錯誤和改過。但是,(胡適請聽着),她亦有許多缺點,最大的是好勝和貪心。怎樣正視錯誤呢?

一是改變過錯,如南北戰爭和反歧視運動。二是擁護揭露錯誤的文學和作者,給予最高的地位繼續發言機會。

像莫里森就得過許多國內和海外的榮譽獎章和學位,包括在普林斯頓大學主掌Robert Goheen Chair in the Humanities, 以及接受及國家頒授的Presidential Medal of Freedom.

我有緣於1994年秋於普林斯頓與她閒談了一個上午,得益良多。

〝你猜為何黑人今天仍然沒有在美國社會獲得應有的抬頭地位呢?〞她搶先問我。

〝我實在不知,〞我有點諤然地答,〝好像缺乏信心?〞

她眼睛發亮,移動椅子馳前地說:〝真不失為心理學家。〞

停了片刻。她連續地給我講了她的意見:〝也可以說不是缺乏信心,不然你看我們的運動員怎樣躍武揚威?〞

〝我說你看對了,不是隨便恭維。我們是沒有信心,因為我們長期跌陷在祖先遺下的生命陰暗裡。我們不能忘記奴隸的卑賤生涯,那種非人的毫無價值的生存和勞役。所以我們都强作忘記,不要承認來自那樣的祖先。〞

〝你說,芝麻街為何重覆地教小孩數一二三和唱A, B, C?因為它要告訴世人,多數由黑人小孩充當的小演員就是那麽的笨!而大學呢?除了黑人大學以外,有多少大學的名教授或科學家是黑人?10%?沒有。女黑人更少。〞

〝沒有個性或自我尊嚴是很嚴重的事,它會叫每一個小孩沒有主動和不敢創新。〞我說。〝我們中國政府也有好長時間不准人民有個性,袛强迫人們有集體意識。可幸,中國有深遠的文化,傳統智慧幾乎成為人的DNA,叫每一個人都知道自强不息,力求向上。〞

我們交換了一些文學和社會發展的意見。然後我轉換話題。

〝請恕我問一個幼稚的問題。為何你書中的幾個人物都講那麽多粗口?似乎每一句話都有一半字是粗暴的。〞我問。

〝你不是明知故問吧?〞她開心地答:〝請問强人會說粗口嗎?只有心懷積怨和自卑的人纔用粗口說話裝强。我們黑人的確如此。我們生活在幻覺中感到無奈。為了超越局限,我們裝着敢說敢言,更敢說最粗最賤的話,成為習慣。我有一個理論,想你會認同的,就是語文是我們生命的衡量媒體,(language is the measure of our lives);它反映一個人的一切。〞

〝十分同意。因為,不論文化,成功的人都具有傳訊高效和優雅美妙的語文功力。中國有說〝言為心聲〞,孔子更說〝不讀詩,無以言。〞你就是一個好例子,作詩寫小說都流暢通達,〝很能使人感動。〞〞

〝謝謝。我知道你不以文學為專業,卻愛寫兒童文學。我們在這方面有相同的愛好。不知是否因為年紀大了,我近來講話喜歡用講故事的形式開始,就是〝從前,有一天……〞(Once upon a time……),因為我父親就是這樣對我講故事的,在我幼小的時候。他的話我至今言猶在耳,十分溫馨。〞

〝我很欣賞你的諾貝爾獎演講,特別是你的問話:〝究竟我手上掌着的小鳥是生着抑或死了?〞(Is the bird I am holding living or dead?)。我認為這是說明自由的最好隱喻。自由人寧願死去好過被他人完全控制的。沒有自主權的生命不可以說是人的生命。〞我說。

〝控制不止一種,最殘酷的是系統化(systemic)的,它全面地叫受害人在幻覺中以為正常,不知自己受着控制,或者感到無可奈何而認命。像多數美國黑人慣講〝粗口〞,不知主流人們聽了名正言順地看低他們,不知卑劣的語言就是衡量人格的尺度,更不知學好運用優雅的文字可以促進寛潤高尚的思維,所以不注重教導小孩精確優美的語言和文字,使他們終身受用,信心十足。今天,黑人美文已經成為又一個現成的貶低我們族人的〝理由〞了。〞她說。

文學與進步

如今,面對着莫言的榮譽,人們蜂湧搶購他的著作的情景,我一方面為中國人和中國文學舉額祝願。購書和讀書都好,儘管為名為時尚而讀。不過,最後讀了可以反省,或者因欣賞而快樂。

我自己為這盛事想到許多,有些說來話長,有些不便與讀者分享,都不在此短文說了。剩下來也不少,拉雜大概說說,也許可以引起有益的反思。

第一,我多年前與莫里森談話以後,一直感慨不既。美國黑人的奴隸祖先當然是被動地被白人搶走,遷移,販賣和虐待,種下許多惡果,尤其是今天黑人的普遍缺乏自信,以及習慣地作賤自己。我們讀美國黑人文學和聽瑪亭路德金(Martin Luther King)及他夫人的演講,都會神入其中,意會慘劇和不公平今天仍然廣面存在。

現代中國人是否也有缺乏信心的情結呢?近二百年來,我們的先行者受到西方國家船堅炮利的威迫,在嚇壞了的同時,竟自動地拋棄自己的燦爛文化和語文,而且在教育上全盤學習西化。

我們不像美國黑人那樣習慣講粗口,但是我們捨棄了十分精美的古文,換來白話文和簡體字。在文學上,詩詞和小說都再沒有了園地,連作家都普遍受到嚴酷的打殺,新的作家不敢幻想和動筆。今天,出版商和書店多數利益掛帥,用最大力的銷售法促銷〝公仔書〞和〝有味書〞。

我們的大學並不把文學和古典視為重要課程。我們的學校也不認真教授語文的美和應用權能。對於心理學確定的〝語言是思維的工具〞的事實,不少教育決策者聽而不聞。現代學校以西方學校為樣,卻不學他們對〝3R〞讀、寫、算〞學問的注重。

至於文學。我們看高行健的格式,〝新〞在人物沒有名字(也就沒有應有的〝家門〞和〝師門〞的名份了),用英文說是non-person或者impersonal。請看《一個人的聖經》的開場:〝他不是不記得他還有過另一種生活,像家中一些還沒有燒掉發黃的老照片,想來令人有點憂傷,但太遙遠了恍如隔世,也確實永遠消失了……〞短短三行書,說透了幾許無奈的悲傷。

我們看莫言的格式,〝新〞在〝用幻想性的現實主義,揉合民間故事,歷史和當今景況〞(諾貝爾學院讚詞)。我認為應該加上幽默和敢言。

兩位桂冠文學家的風格都可以說是被迫出來的。

而今,高行健去了法國,新作好像在畫方面。有記者問莫言會不會離國他去。他回答得明確有理:〝為何要離開?我寫的是鄉土的人物和人心,離開中國我怎樣寫?〞(大意)。我想,一切住在外國的華人都明白其中的深意。

我經常想兩個問題。一是不知何時我們的大學才把文學課程的設置和教放在應有的高位?二是我自己很為不曾有機會在大學聽文學課而深感遺憾,也就不知教授們教些甚麽和怎樣教。恐怕,這兩個私人情結將無法在我有生之年解開。

我倒是知道外國大學怎樣對待文學的。我的三個孩子都不以文學為專業,卻都讀了文學課而喜歡文學。

我又知道不少著名文學作家的演講,在西方大學打滾了近四十年,每有機會都必然親赴聆聽。就如許多各種〝獎〞的演講,都喜歡細心聽和想,品味其中的美。

我寄望莫言和其他作家都被請上各中國大學講台,更望他們的作品成為年青學子的課本,研究文學和社會的專家的素材。上面提到的莫里森的景況就是很好的例子。