再言莫言

江紹倫

人與事

知道今年的諾貝爾文學獎得主之後,我寫了一篇《莫言不出偶然》。如今,親見他在奧斯陸受獎了,並在學院講了話和答問記者,過程順暢,深感欣慰。

知道今年的諾貝爾文學獎得主之後,我寫了一篇《莫言不出偶然》。如今,親見他在奧斯陸受獎了,並在學院講了話和答問記者,過程順暢,深感欣慰。

有人硬要把莫言陷入政治深井,尤其是傳媒業者。對此,莫言回答〝我喜歡寫小說,我要說的都說了。我不要說的,問得再多,也不會說〞(概意)。如果說這是北方人的耿直性格,是貼切的。如果說他在〝逃避〞,請問逃避甚麽呢?自由?誰的自由?

問題是不少曾經身受政治迫害的人,如今走出了陷井,卻一定要把別人拉進去做伴。假如他們用時間虛心讀讀自己的傳統文化,容易從老子和孔子的典籍學得〝放下〞和〝恕〞的至高智慧,勇往直前,不再沉虐在怨恨裡。

有學生問孔子怎樣對待傷害過自己的人。孔子答:〝以直報怨,以德報德〞。假如有人寧願選擇停留在武俠小說的文化水平,死跟毛澤東教他們〝永遠鬥爭〞,求取〝最後勝利〞,也應該自己去鬥,不要借助他人。

不是說有任何人可以生活在政治環境之外。現代人所面對的最無奈的現實,就是必須生活在政治的管制之下;法律、意識形態、傳媒訊息、工作場所、學校都講政治,連購物也受政治統理。然而,每一個人仍然有選擇的,用智慧、志氣和勇氣超越管核,開拓個人空間。

莫言處身於中國政治管治最嚴勵的歲月裡,靜靜地寫了許多文章和小說,而且成功地用〝莫言〞之名而大言特言,向管制權威提出幽默式的挑戰及譏諷,不但逃過管制,而且獲得讚賞,實在〝滑稽〞。一位敢於〝在老虎頭上摸一把〞的作家需要有智慧和勇氣,有人罵他為騙子,水平未免太低了。

莫言小說寫他家鄉農民的事實。那許多大小事情發生在毛澤東時代裡,有血有肉,不折不扣。它呈現出人們貧窮,缺乏現代知識,困苦,矛盾,無情,殘酷和失望。這些都與〝社會主義好〞沒有任何配匹,亦不與〝明天更好〞相符。

可喜,莫言又在他的故事中表現出許多普通百姓如何面對這些殘酷的事實,本着中華民族特有的本質和價值觀念,長期被寫在〝自强不息〞和〝厚德載福〞的氣質中。我們今天讀莫言的小說,慶幸我們的文化傳統是多麽堅强,足以抵擋最惡劣的愚人手段。

莫言他自己是這事實的一個縮映。更鮮明而促人慶幸和深切反思的另一個縮映,是他的母親。

傳統在民間

莫言在他幾次演講中提起他的母親,用以說明他的成長和為人。

我不知道莫言家鄉的情況,卻清楚記得我家鄉觀瀾的劫難。中國文化最着重〝忠孝〞,即忠於自己和孝順父母。新中國成立即時向小孩子下手,教小學生高唱〝不愛爸爸,不愛媽媽,只愛國家。〞接着便投入捉麻雀運動了,叫大家拿出家中一切可以敲響的用具,一齊敲打,把屋簷上的麻雀驚到跌落地下,捉着殺光。類似這樣的運動一直演至文化大革命,造成全民的〝十年酷劫〞,消耗了一代又一代人的時間,智力,和情感。如今,歷史平淡地寫下這些史實。

莫言沒有批評這些劫難。他寫的是人們生活在那種環境中的行為和心理表現,深入而具體地敍述各種人物的表現,讓讀者看見新中國誕生前後的中國人的思想、行為、情感和互動,給歷史注入素材。

在演講中,莫言多次提到他的母親,用以說明他的成長和人生定位。他告訴大家,他一生最痛苦的一件事:〝我小時家裡缺糧,跟着母親去集體的麥田捻麥穗,不幸被看守人看見了,我母親腳小走不快,被捉住。那人重重地煽了她一記耳光,把她打倒地下,然後沒收了她手中的麥穗,吹着口哨揚長而去。〞

莫言說,〝母親的口角流血,臉上的絕望神情使我終生難忘。多年以後,那人成為一個白髮蒼蒼的老人,被我在市集上見了,我衝上去向他報仇。母親拉住我,平靜的對我說:孩子,那個打我的人,與這個老人,並不是同一個人。〞

智者之言

似乎每一位諾貝爾桂冠文學家都會在受獎演講中提出一句發人深省的睛句的。我在前文裡把美國黑人女作家通尼‧莫里森(Toni Morrison)的情況與莫言的情況平放在一起,解說他們身受的景況相似,大家都生活在一種無可奈何又無能脫離的〝幻覺經驗〞之中,連寫小說都不能運用一般的文字風格。

莫里森晚年愛在公開演講裡選用once upon a time 的故事開場白講話。如今,莫言也在幾次演講中强調,〝我是一位講故事的人〞。

莫里森晚年愛在公開演講裡選用once upon a time 的故事開場白講話。如今,莫言也在幾次演講中强調,〝我是一位講故事的人〞。

莫里森在她的受獎講詞中問〝究竟我手上掌着的這隻小鳥是生着抑或死了?〞把美國黑人喻為掌中之鳥,可以在白人勢力之下生存,卻沒有生命。

莫言母親的話意義同樣發人心省。它表代了傳統文化的湛深智慧,充份反映了老子、孔子和禪宗對於時間、空間、變數、中和,以至知己行恕的哲理。同時,它反駁了莫言所受的教育薰陶,從小學到解放軍文藝學院,到社會大學。那教育指定,真理是絕對的,而〝階級鬥爭必須永遠堅持下去〞就是真理,應該是人生的唯一目的,凌駕在生產和修己睦人的行為之上。

莫母沒有機會讀書。近代農村的多數人都一樣。不過,民間的文化薪火烽芒高照,一直燃亮多數老百姓的心,教他們持着忠恕做人,積極順應自然。

莫言十分愛慕他母親,也就愛慕她所持有的傳統文化。他在演說中提到老子的〝福兮禍所伏,禍兮福所倚〞,用以說明他讀了三年小學便失學的遭遇,結果造成他努力自學,〝讀社會人生的這本大書〞。書中的一切環節都吸引了他的觀察和深思。負面的如共產中國的貧窮現實和違反人性的表現。正面的如他母親對他的教導和給他潛移默化的做人影響。他在正負矛盾的現實中並不妥協,或隨波逐流,而是進行深切的內心辯判和反省,而且努力用小說暴露出個人與社會的種種矛盾衝突。

文學風格

莫言反覆地請聽眾們多讀他的小說,即可以瞭解他的為人和生命宗旨。然而,我相信效果不大。一來因為大家都是忙人,而且沒有很多興趣瞭解他的全人。二來因為他的小說沒有很大的吸引力。

我就不太喜歡讀莫言的小說。他寫得很土和琑碎,時常運用粗糙、尖酸、銳利、憤怒和暴力的筆觸敍事。而且,作為一個寫實作家,他筆下的〝事實〞往往明顯偏離現實,使知情者看着感到諤然。

就在面對全世界觀眾的演講中,莫言說他家裡十分貧窮,所以讀了三年書便被迫輟學。天!在中國農村,有機會讀書的人不到百分之一,而且,在他幼年的時候,大家都窮,不是莫家獨窮。

莫言說他最後悔的一件事是陪母親去市集賣白菜,〝有意無意中多算了一位買菜的老人一毛錢〞。所有知情的過來人都知道,莫言於1955年出生,賣菜的年份應是1965年前後,那時誰人做任何買賣都會被批判為〝走資派〞而被打殺的。而且,當時的菜也只有一兩分錢一斤,何來多算了一毛錢呢?竟是記憶中最後悔的事,一定記得準確。

英譯的差錯

寫小說是容許做〝文學加工〞的,卻不等同與實不符。一本書的讀者來自四面八方,各人持有自己的審美標準。如果為了〝方便〞一些人〝接受〞而做〝加工〞,不說沒有需要,而且一定削弱故事的價值。

莫言的小說之風行海外,全靠翻譯成為多種外文。最得力的是英文翻譯,由專心翻譯現代中文小說給外國人欣賞的著名翻譯家,任教於美國聖母大學(University of Notre Dame)的葛浩文教授(Prof. Howard Goldblatt)。

莫言的小說之風行海外,全靠翻譯成為多種外文。最得力的是英文翻譯,由專心翻譯現代中文小說給外國人欣賞的著名翻譯家,任教於美國聖母大學(University of Notre Dame)的葛浩文教授(Prof. Howard Goldblatt)。

葛教授在越戰期間當美國海軍通訊員,駐居台灣,因為工作優閒而學習中文(不涉中國文化)。復員以後,他致力翻譯中文小說,貢獻顯著,同時亦奠定他的專業地位。

我讀過他的兩本莫言小說英譯本,深覺他行文流利,往往把原文的一些使人讀了嘔心的語句也寫得暢順悅目。然而,翻譯講求信、雅、達,以信為首。莫言的小說故事經常以種種意思提到〝神〞,一種中國人持為友善而與人共承甘苦的東西。葛教授把〝它〞一概譯為God,那三位一體具有絕對權威而對人對事作出嚴勵判決的〝上帝〞,有失真實和達意。

葛教授說他的翻譯志在幫中文小說成為〝好讀、易懂、可以找到銷路的英文書。〞他成功了,一方面使多本英譯小說得獎,另一方面幫幾十本譯書在西方找到銷路。他的最高成就是幫莫言成為諾貝爾文學獎的桂冠文學家。

戈德布拉德博士是當前最權威的現代中文小說翻譯家,影響爾遠。他好像沒有幫英語讀者深入了解莫言小說的底蘊,像毛澤東在推行馬列主義的過程中,如何深層地傷害了中國人的本性和幸福,並且破壞中華文化傳統。他所做到的,是讓西方人看見中華人民共和國的貧窮,落後和矛盾重重,因而滿足他們敵視共產中國的心理需要,在〝眼紅〞當前的國際氣候之中。特別給那些〝圍攻〞中國勢力提供了應有的〝理據〞。

文學價值

一位文學家的作品有何價值呢?問題不簡單。評價的理論和標準也多。所以,批評莫言小說的人各持己見,實在平常。如今他成名了,以後的批評必然百花齊放。

我認為現代中國作家,在衝出了毛澤東那篇限制文學權能的《延安講話》以後,可以真誠地敍寫中國人的智慧、情感、志願、理想、精神和自由,人們的自私和對他人的關愛,他們的擔憂、喜悅、悲傷、呼喊、以及個人的無限人生展現。特別是這些人的一切如何浸染着中華文化數千年的價值觀和人性了解。在一定程度上,莫言的小說反映出他的努力嘗試。

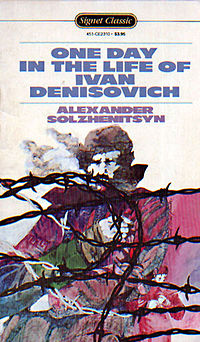

當我評價莫言作品的時候,我自然想起俄國文豪亞歷山大‧索爾仁尼琴(Aleksandr Solzhenitsyn)。他的寫作勇氣與莫言的等同。他亦同樣用細膩而不厭求詳的筆觸,寫人的生活和內心世界,抱着對人的尊敬。

當我評價莫言作品的時候,我自然想起俄國文豪亞歷山大‧索爾仁尼琴(Aleksandr Solzhenitsyn)。他的寫作勇氣與莫言的等同。他亦同樣用細膩而不厭求詳的筆觸,寫人的生活和內心世界,抱着對人的尊敬。

我讀索爾仁尼琴贏得1970年諾貝爾文學獎的《伊凡‧傑尼索奇的一天》,最受感動的,不是它對史太林那殘酷而了無人性的監獄生活的 描寫,而是主角伊凡‧霍可夫對一方又硬又糙的黑麵飽的欣賞和珍惜,他內心所感到的喜悅和感恩。他拿着那方麵飽的感覺,不是它如何在監獄中得來不易,而是它如何在最受剶奪的境況中,獲得大自然對他的這種厚賜,以至它的甘香和滋潤可能,它的至美。那是人對物的尊重。這就是文學的超越和感人心肺的權能。

描寫,而是主角伊凡‧霍可夫對一方又硬又糙的黑麵飽的欣賞和珍惜,他內心所感到的喜悅和感恩。他拿着那方麵飽的感覺,不是它如何在監獄中得來不易,而是它如何在最受剶奪的境況中,獲得大自然對他的這種厚賜,以至它的甘香和滋潤可能,它的至美。那是人對物的尊重。這就是文學的超越和感人心肺的權能。

後來,索爾仁尼琴再次被關入苦獄,他這樣描述文學的不朽價值。他說:〝文學傳遞人們濃縮的無爭論餘地的經驗……一代又一代地傳遞下去。如是,它成為一個民族的長青記憶。〞如果用這話加在莫言的一些作品上,相當合適。

索爾仁尼琴獲得諾貝爾文學獎以後,蘇聯的文學權威罵他為〝國賊〞,加罪給他關禁起來。我相信莫言不會遭受相似的待遇,因為時代不同了,信息開放了。況且,莫言不直接批評權勢,只是平淡地敍寫人民的生活奮鬥和內心世界,他們的文化特性,對傳統智慧的默默承傳。

期望

莫言文學已經被放上世界平台。不過,我不同意葛浩文教授的英文翻譯。它不能忠實地傳達原著的精髓,而着重迎合西方讀者的愛好,尤其那些揭露性渴求的提點,以及那層出不窮的弄權手段和殘酷行為。

西人多數有一種潛意識賤視中國人的習慣,喜歡看見他們的愚昧和古怪行為。我在加拿大生活了四十年,來往的多數是有識之士,有些深交了數十年的。我最感遺憾的是聽見好朋友對我說:〝你一點也不像中國人。〞儘管他們對我尊敬如如。

文學翻譯不容易做好,很難達到信、雅、達的要求。但是,如果動機出於〝為小說找到市場〞,就不論譯文如何雅達,亦違背了〝信〞的要求了。

我希望今後有人再譯莫言的小說,讓它們不陷於〝一個翻譯權威〞的局限。索爾仁尼琴作品便有五種英譯本,容許專心研究比較文學或俄國文學的教授和學生們認識原著的真實。

假如我的寄望得到實現,那麽,莫言的小說便可以從〝成為一個民族的長青記憶〞,晉級為〝成為人類的長青記憶〞。啊門。

*********************

莫言受獎講詞網址: http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1868&view=2

訪問葛浩文教授(Prof. Howard Goldblatt): http://www.granta.com/New-Writing/Interview-Howard-Goldblatt